ぴえろよ!

食中毒の原因ってなんじゃ?

食中毒はウイルスや増殖した細菌が原因で発症するよ。

菌の種類によってどのぐらいの菌量で発症するのか、またどんな症状なのかっていうのは違いがあるよ。

なるほどのぉ。

そこんところ詳しく教えて欲しいのじゃ。

では代わりに私がご説明しましょう!

てつじぃ久しぶりだね!

食中毒について

食中毒とは飲食に関する中毒のことであり、原因は食品だけでなく食品添加物や器具、容器包装などからの健康障害を全て食中毒と言います。

また病因不明の発症の際でも飲食物に関係があると認められ、胃腸障害あるいはその他特定の中毒症状が出ており、一定の潜伏時間を経て発症した場合も食中毒の範囲として入ります。

食中毒が出た飲食店はどうなる?

飲食店にとって食中毒は災害です。

来店したお客がたった一度でも食中毒にかかってしまうと、お店の信用を失い存続が難しくなります。

- 発症の度合いによっては営業停止、営業禁止処分を受けてしまうことも。

そうならないために本日は、食中毒を徹底的に防ぐため原因菌や予防方法についてまとめていきます。

体の弱い方であれば、食中毒で亡くなってしまう場合もあります。

人の命を左右するほどの重大な項目ですので、しっかりと知識を入れておいてください。

間違いない!

早速教えて欲しいのじゃ!

食中毒予防の三原則

食中毒の原因物質が細菌やウイルスによるものが多いことから、食中毒を予防する為の三原則と呼ばれるものがあります。

- つけない

- 増やさない

- やっつける

この上記三つを実現できれば予防できるといわれており、飲食業では特に重要視されています。

これにプラスで『持ち込まない』って項目もあった気がする。

根本的に食中毒菌を持ち込まないようにするのは不可能ですので、3原則として上記3つをあげさせていただきました。

なるほどなのじゃ!

詳しく教えて欲しいのじゃ。

その①『つけない』

菌を付着させないことがまず一つ目。

菌をつけなければ繁殖することはありません。

具体的に何をすれば良いのかは下記にまとめていきます。

手洗いによる除菌

流水で洗うだけでは菌は落ちません。

手のシワの中にいる菌が出てきますのでむしろ増えます。

まずは流水で洗いその後洗剤で洗う。それをもう一度一から繰り返すのがベストです。

手洗いは大事だね!

菌がついていたら触ったもの全部が二次汚染してしまうよ。

調理器具などの洗浄

調理器具等しっかりと洗浄し菌を除菌する。

また煮沸などで殺菌を行うことが大切。

その他にも調理台、冷蔵庫の取っ手部分、提供に使うお皿やおぼんなども定期的に洗浄が必要です。

害虫の発生予防

害虫などが菌を持っており、店舗内を徘徊することにより菌が付着していきます。

害虫駆除は徹底して行うことが大事。

虫は嫌いなのじゃ…

便所、汚物処理の衛星

汚物や嘔吐物からもウイルスなどが散乱しているので、きちんと清掃処理することが大切です。

清掃するときにはマスクや手袋を着用し、自身に感染しないよう注意が必要。

ノロウイルスなんかは感染力が強いから、特に注意しないといけないよ。

従業員の衛生

従業員が食中毒にかかっているがそのまま営業すると食品を介して移っていきます。

また健康保菌者(発症していないが食中毒菌を持っている)の場合もある為、検便などの措置を取り疑わしき従業員は出勤させないようにしましょう。

従業員の衛生管理は大切です。

疑わしき人物は出勤させないようにしたほうが良いでしょう。

その②『増やさない』

正しい温度管理を行い菌が増殖するのを防ぎましょう。

- 冷蔵10℃以下

- 温蔵60℃以上で保管

また先入先出の徹底をすること。先に仕入れたものから先に売ることで、古い食材が残らないようにするのが基本です。

そして調理済食品はなるべく早く提供しましょう。調理済食材は菌が増殖しやすい時間帯を挟むので、なるべく早く提供するよう心がけることが大切です。

菌を増やさないというのは大事です。

食中毒菌は菌によりますが、一定の量を食べなければ発症しません。

その通りだね。

でも少量でも発症する菌も存在するから厄介極まりないよ。

菌を食べてるっていうのは想像したくないのぉ。笑

その③『やっつける』

十分な加熱を行うことで菌を殺菌できます。

- 細菌→中心温度75℃1分以上

- ウイルス→中心温度85℃1分以上

この温度帯であれば滅菌が可能ですが、温度不足であれば完全に殺菌はできません。

また調理器具や作業場はアルコールによる消毒を行いましょう。濃度はアルコールの濃度は70%のものが一番効果が期待できると言われています。

きちんとした温度管理が大切ですね。

加熱調理しないのなら、菌を増やさないようにすること。

営業中のアルコール消毒も欠かせないよね。

なるほどなのじゃ…

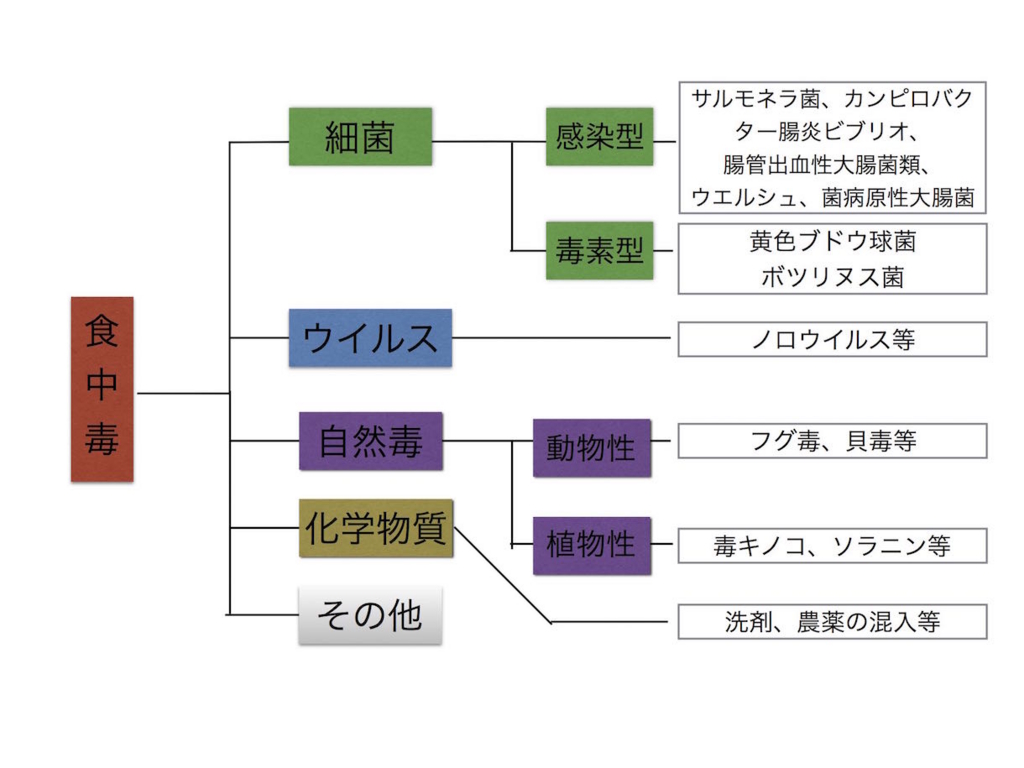

食中毒の分類

食中毒の分類については下記の表を参考にしてください。

- 感染型食中毒

食品中で増殖した菌の感染により発症する食中毒のこと。

- 毒素型食中毒

細菌が作り出した毒素が食品中に蓄積し、それを摂取して起こる食中毒。

- ウイルス性食中毒

人体の中で増殖するウイルスが原因の食中毒。

- 化学物質による食中毒

主な原因は食品や添加物、容器に含まれる化学物質(洗剤や容器の溶解物)を摂取して引き起こる。

- 自然毒

自然毒による食中毒は特定の動物、植物が持っている固有の毒素によって引き起こされるもの。

いろいろな菌がいるのじゃな。

これらの菌はそれぞれ特徴があるので、知っておくと良いですよ。

そういえば調理師免許を取るときに勉強したよ。

食中毒の主な原因菌について

食中毒を引き起こす細菌やウイルスは決まっており、また発生経路にも一つ一つ特徴があります。

食中毒菌に関してそれぞれまとめていきますので、興味のある方は参考にしてみてください。

感染型食中毒

サルモネラ菌

この菌は海外からの汚染された輸入食品の影響で増えた食中毒です。

主に食肉そのものが保菌しており、調理などの保管の不備により増殖や加熱不足により食中毒の原因となります。

発生原因は幅広く日本では卵・食肉(レバー、鶏肉)・うなぎ・すっぽんなどによる中毒原因が多い。

<症状>通常摂取してから発症するまで8〜48時間の潜伏期間があり、発症すると頭痛、全身倦怠感などが起こり、これに引き続いて激しい下痢、腹痛、嘔吐などの急性消化器症状、38℃以上の高熱に襲われます。

経過は一般的に良好で主要症状は1〜2日で治り、一週間以内に回復する。

<予防法>

低温保存の徹底を行い、加工調理後、食品保存時間を6時間以内に短縮すれば食中毒を起こすほどの菌数にはなりません。

食品を摂取直前に十分加熱を行えば発症しない。

症状はかなりきついですね。

しっかり加熱すれば殺菌できます。

カンピロバクター

鶏や家畜、ペットが保有しているので食品汚染への機会が多い細菌。

少量の菌数(100個程度)で発症し10℃以下の低温にも強い菌です。微嫌気(少量酸素がある状態)という特殊な条件で増殖する。

原因食品として鶏肉全般、牛肉など。井戸水、湧き水、簡易水道からも発症。

<症状>下痢、腹痛、発熱、嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感。多くの患者は一週間で治癒し死亡例や重篤化は稀。潜伏期間が2〜5日とやや長めなのが特徴です。

<予防法>

食肉は十分加熱(中心温度75℃1分以上)をするほか、二次汚染防止のため食肉はほかの食品や調理器具などと分けて調理や保存をする。

生肉を取り扱った後は必ず手を洗ってから次の作業を行うようにする。

食肉に触れた調理器具は使用後洗浄殺菌を行うなどが必要です。

少量でも発症する菌なのじゃな…

気をつけないといけないのぉ。

腸炎ビブリオ

病原性好塩菌とも呼ばれる海水細菌の1つで、3%前後の食塩濃度中でよく発育しますが真水に弱い。

発育のための至適温度が30〜37℃であり増殖速度が速いのが特徴。

原因食品としては魚介類が圧倒的に多く、調理器具を介して二次汚染することもあります。

<症状>8〜20時間潜伏期がありその後腹痛、嘔吐、水様性下痢、時には血便などの消化器症状を引き起こす。多くの場合37〜39℃発熱するが、経過は良好で2〜3日で回復する。

<予防法>

魚介類の表面に付着しているため、真水で十分洗浄すれば予防効果があります。

加熱により簡単に死滅するので、加熱した食品は安全。また冷蔵しておくのも効果的な予防法です。

真水で洗えば予防できるけど、魚とかは身に水を当てると味が抜けるから注意だね。

病原性大腸菌

人の腸内にも大腸菌はいますが、通常では病原性はありません。

大腸菌の中でも異状をきたすものについてを病原性大腸菌といいます。

<症状>通常食後12〜72時間で発症し、腹痛、下痢、発熱、嘔吐など。乳幼児の場合重症になることもあります。

<予防法>

細菌増殖を防ぐため食品を冷蔵することが重要。他の細菌と同様加熱処理は有効です。

症状は他と比べるとまだましじゃな。

腸管出血性大腸菌(O157)

病原性大腸菌の中でも特に感染力の強い菌です。

ベロ毒素を産生することから病原性が強く、感染症新法で就業制限のある三類感染症に分類。

主に加熱不足の牛肉などが原因。

<症状>感染後3〜8日で発症。腹痛、下痢、血便、発熱、嘔吐などで、小児高齢者は溶血性尿毒症症候群や脳症で死に至ることもある。

<予防法>

他の感染性中毒と同様、最近の増殖を防ぐため、食品を冷蔵すること及び加熱処理が有効。75℃1分の加熱で死滅。

症状が重い菌です。

感染力も強いので注意が必要です。

ウェルシュ菌

嫌気性芽胞形成菌という細菌にあたり、食品中で大量に増殖した細菌が腸管内で毒素を産生する。

芽胞形成菌とは増殖するにあたって芽胞と呼ばれる卵のようなものを作る菌のことで、細菌のみの状態の時には感染型に分類。

主に河川、土壌等自然界に広く分布ししており、野菜の洗浄不足などが原因。

この芽胞は100℃1〜4時間加熱しても死滅しないことが原因で、給食等の大量調理でスープやカレーなどでの大量被害が多い。

<症状>6〜12時間の潜伏後、下痢、腹痛などが起こる。発熱はほとんどなく一般的に軽傷であり1〜2日以内で回復する。

<予防法>

芽胞を作られてしまうと予防は不可能。

そのため大量に増殖する前に加熱(細菌の状態の時は加熱は有効)し殺菌するか、冷蔵の徹底を行う。

芽胞を作る前に殺菌することが大事だね。

毒素型食中毒

黄色ブドウ球菌

この菌は自然界に広く分布しており、人体の中や皮膚にも存在する菌です。

この菌の厄介なところは、食材に付着するとエンテロトキシンという毒素を産生する事。

単純なタンパク質であるにも関わらず、100℃1時間の加熱でも食品中の毒素は全く失われない。

したがって通常の加熱では産生された毒素を分解する事は出来ません。

原因食品としてはおりづめ弁当やおにぎりなどが多い食中毒菌です。

<症状>この中毒は潜伏期が3時間前後と短い事が特徴。

悪心、嘔吐、下痢などを引き起こすが発熱する事はほとんどない。経過は一般的に良好で1〜2日で回復する。

<予防法>

手指の傷や喉の炎症などに集まってくるので、調理製造者に手指の化膿や咽頭炎などがある場合、食品取り扱いを禁止させるなどで予防する。

日常マスク、帽子、白衣などの清潔な服装で仕事に励む。食材の常温放置などは菌が増殖するため、冷蔵保存を徹底する。

毒素とな…

怖いのじゃ。

ボツリヌス菌

細菌性食中毒のうち症状が最も重く死亡率が高い。

土壌、海水、湖、川などの汚砂及びそこに生息する魚介類などに広く分布しています。

嫌気性菌で毒素を産生するのが特徴。

こちらの菌も耐熱性の芽胞を持ち、80℃20分の加熱で死滅しますが、100℃6時間加熱しなければ死滅しない菌も存在します。

<症状>嘔吐、下痢、複視、言語障害、呼吸困難等の神経症状を引き起こし、重症では死亡することもある。

<予防法>

新鮮な原材料の選択する事が重要です。

野菜等は十分水洗いを行い、魚の調理の際には腸内容が魚肉を汚染しないように注意する。また食べる前に十分加熱すること。

危険な菌だね。

発症させないように十分注意しよう。

ウイルス性食中毒

ノロウイルス

SRSV(小型球形ウイルス)の一種。

冬場に多く発生する傾向があり、生ものや加熱不足な加工食品を摂取して感染するが、人から人への感染が多い。

数個から数百個のウイルスで発症する。

二枚貝の摂取による事例が多いが、同時に調理従事者の二次汚染により感染するケースも多い。

<症状>潜伏期間は24〜48時間で、下痢、嘔吐、吐き気、腹痛、発熱、頭痛、筋肉痛を引き起こし、これらの症状が2〜3日続いた後、治癒し後遺症もない。

<予防法>

用便後、 作業開始前に十分手洗いすることが重要。加熱処理をする場合は85℃1分以上で死滅します。

嘔吐物や排泄物の処理には厳重な注意を払い、ウイルスを飛散させないようにすることが重要。また下痢や嘔吐の症状がある者は調理業務に従事しない方が良いです。

ノロウイルスは人の体内で増殖するため、少量の菌でも発症してしまいます。

ヒトからヒトへの感染が一番多く、注意が必要です。

自然毒による食中毒

フグ中毒

フグの毒素はテトロドトキシンという毒であり、神経の膜に作用する強力な麻痺毒。

- フグには約100種類もあり、毒を持っている部位も様々。

まふぐ科では卵巣と肝臓が最も有毒であり、筋肉と精巣は毒性が弱い。

両性のとらふぐなどは卵巣と精巣が入り混じっているので注意しないといけません。

一応食材からの毒なので、食中毒に分類されます。

ふぐを扱う料理店では注意

ふぐの免許が必要なのはこれが原因だね。

ふぐは怖いのじゃ。

毒きのこ中毒

例年200〜300名前後の患者が発生している、植物性自然毒の中で一番多い中毒。

- 症状は嘔吐や腹痛、下痢の胃腸型と散瞳、躁状態や筋肉硬直などの神経型がある。

治療は胃洗浄下剤などにより毒物を除去することが有効ですが、予防法として種族不明のきのこは食べないことが大切。

野生のものは手を出さないことが大事じゃな。

食べれるきのことよく似た毒キノコも多いので、知識がなければ手を出してはいけません。

その他の自然毒や寄生虫

バイ貝、い貝、あさり、かきなどは特定条件下で毒素を産生し有害となる。

青梅は未熟なものの種の中に青酸を生じ有毒。

ジャガイモの発芽部位はソラニンというアルカロイドを含み神経毒となる。

状況に応じて有害になる貝とかもあるのじゃな。

こう考えれば食中毒って種類多いね。

最後に寄生虫についてまとめていきましょう。

飲食店で多い寄生虫による食中毒

寄生虫で飛び抜けて多いのがアニサキス。

その他にも食中毒事故はありますが、そこまで多くはありません。

起こりうる危険性が高い寄生虫についてまとめていきます。

アニサキス

アニサキス幼虫はサバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの内臓に寄生します。

寄生した魚介類の死後、時間が経つと筋肉に移動することで、その身を食べ食中毒を引き起こします。

アニサキス幼虫は胃壁や腸壁を突き破って出ようとするため、その際に痛みが出るのが特徴。

- 食後数時間後から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、悪心、嘔吐等の症状が出る。

- 腸に寄生した場合は、食後十数時間後から数日後に、激しい下腹部痛や腹膜炎等の症状が出る

いずれの場合も放置すれば死滅し症状は治まりますが、最大で5日ほどつらい症状が続きます。

ニュースとかで聞いたことがあるのじゃ。

包丁で切ると弱ったり死んだりするよ。

イカの刺身とかで細かく飾り包丁をするのは、このアニサキスを殺すためってのもあるよ。

さすがです、ぴえろさん!

クドアセプテンプンクタータ

主にヒラメの筋肉に寄生して食中毒の原因となります。人間に寄生し発育することはありません。

このクドアという寄生虫に感染したヒラメの身はジェリーミート現象と言い、ドロドロとゼリー状になるのが特徴。

食後数時間程度で嘔吐や下痢の症状がでますが、軽症で一過性のものになります。

これは割と最近に原因がわかるようになった寄生虫です。

アニサキスの次に多い寄生虫の食中毒です。

見たことあるけど、身がドロドロで気持ち悪いよ。

なるほどなのじゃ。

まぁこれは見たらわかる気がするのぉ。

まとめ

- 食中毒には細菌やウイルス、自然毒や寄生虫などがある

- 菌によっては死亡率も高いものもある

- 飲食店で起こってしまうと、営業停止や営業禁止の処分がある

- 一度でも起こしてしまえば、顧客からの信頼がなくなり経営の危機に陥る

今回はこのぐらいにしておきますね。

内容が濃い日だったね。

勉強になったのじゃ!

ありがとうなのじゃ!

コメント